新疆理化所在太阳能驱动电絮凝油水分离技术领域研究取得进展

随着工业化进程的加速,含油废水的处理已成为全球环境治理的重要课题。传统的电絮凝技术虽然具高效、操作简单等优势,但因其电极材料成本高、制备工艺复杂及能耗大等问题,难以大规模应用。近期,中国科学院新疆理化技术研究所分离材料与技术团队在太阳能驱动电絮凝(SPEC)技术领域研究取得进展。研究人员成功开发出一种玄武岩纤维(BF)织物基高导电复合阴极材料,为含油废水的高效、绿色处理提供了全新策略。

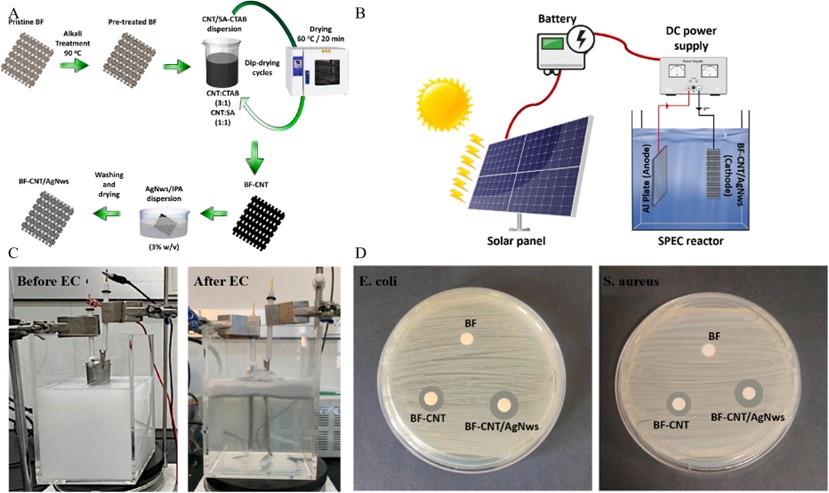

玄武岩纤维因其高机械强度、耐腐蚀性和环境友好特性备受关注,但其非导电性限制了其在电化学领域的应用。为克服这一难题,研究团队通过利用多壁碳纳米管(CNT)和银纳米线(AgNws)对玄武岩纤维进行改性,并采用高效,简便涂层技术,成功制备出BF-CNT/AgNws复合阴极材料。通过扫描电子显微镜、X射线衍射等表征手段,研究团队详细分析了CNT和AgNws在纤维表面的均匀负载及其协同作用机制。结果显示,CNT和AgNws的复合涂层不仅显著提升了玄武岩纤维的导电性,还增强了材料的机械稳定性和化学耐久性。实验表明,在25 V电压、30 min处理时间及1 g·L-1 NaCl浓度的条件下,基于BF-CNT/AgNws阴极材料的SPEC途径对模拟油水乳液的化学需氧量(COD)去除率高达90.28%,能耗低至1.28 kWh·kg-1COD,电极消耗仅为0.35 kg·m-3。此外,得益于太阳能供电,该技术大幅降低了运行成本,展现出显著的经济优势和环境友好性。循环实验进一步验证了该材料的耐久性。经过多次使用后,BF-CNT/AgNws阴极仍保持高导电性(约104 S·m-1)和稳定的分离效率,显示出优异的重复使用性能。除此之外,该材料还表现出显著的抗菌性能,对大肠杆菌(E. coli)和金黄色葡萄球菌(S. aureus)的抑菌率均达100%,为含油废水的生物安全性提供了额外保障。该研究不仅为工业含油废水处理提供了高效、绿色的解决方案,也为太阳能驱动的电化学技术开发开辟了新路径。

相关研究成果近期发表在《Journal of Environmental Management》上,中国科学院新疆理化技术研究所Ghizlane Achagri博士为第一作者,阿卜杜克热木·喀迪尔研究员和马鹏程研究员为共同通讯作者。该研究得到了新疆维吾尔自治区上海合作组织国际科技合作计划、新疆维吾尔自治区天池博士计划、新疆维吾尔自治区自然科学基金及国家外国专家等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124289

(A)BF-CNT/AgNws复合阴极材料制备流程;(B)太阳能驱动电絮凝实验装置;

(C)SPEC处理前后油水乳液对比;(D)BF-CNT/AgNws复合阴极材料的抗菌性测试