新疆理化所在无花果异戊烯基黄酮类活性成分研究方面取得进展

无花果(Ficus carica L.)是桑科榕属植物,既是重要的经济作物,也是具有保健功能的食品原料。因光照时间长,产自新疆南部“无花果之乡”—阿图什的早黄无花果果肉质松软,皮薄,汁浓,含糖量高,素有“糖包子”的美称。这一地域特色的水果不仅具有重要的经济和农业价值,其药用特性在传统医学中也备受重视,具有生湿生热、润肠通便、改善消化、消炎止咳等功效。

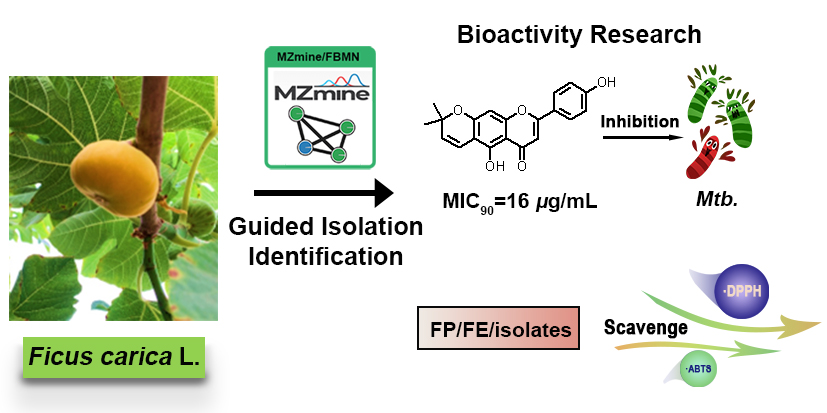

异戊烯基黄酮类化合物是无花果中的特征性成分,具有免疫调节、肿瘤抑制、自由基清除等作用。新疆早黄无花果黄酮类成分的系统研究几乎为空白,如何快速发现并分离新颖结构的异戊烯基黄酮类成分是当前研究面临的难点。近日,中国科学院新疆理化技术研究所研究人员基于异戊烯基取代基的质谱裂解规律,结合特征分子网络靶向定位,成功从无花果中分离鉴定出50个化合物,其中包含10个新化合物。同时采用手性拆分技术首次实现8对天然黄酮对映异构体的分离,并通过光谱分析和量子化学计算表征了化合物的结构,进一步阐明了新疆无花果的药效物质基础。

研究发现,无花果的石油醚和乙酸乙酯提取物表现出显著的DPPH和ABTS自由基清除活性,其抗氧化活性与提取物中富集的黄酮类成分密切相关,尤其B环C-3'/4'位含有邻二羟基的化合物贡献度最高。此外,首次发现异戊烯基黄酮对结核分枝杆菌(Mtb AlH37Ra)具有显著的抑制活性。构效关系研究发现,异戊烯基作为主要活性基团,其取代位置和结构类型都会影响抑菌活性,特别是当该基团位于黄酮C-6位并与C-7位的邻羟基环合形成2,2-二甲基吡喃的直线型结构时,表现出最优的抑菌效果。

该研究构建了一种快速精准分离异戊烯基黄酮的方法,为无花果功能性食品开发和抗炎、抗结核分枝杆菌药物研究提供了重要理论依据。相关成果以“Targeted characterisation of bioactive prenylated flavonoids from Ficus carica L. fruits”为题发表在中国科学院一区期刊《Food Chemistry》上,新疆理化技术研究所为第一完成单位,博士研究生袁越为第一作者,阿吉艾克拜尔·艾萨研究员为通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划、新疆天山英才培养计划和中国科学院青促会的联合资助。