新疆理化所在碳化聚合物点调控区分识别TNT和TNP方面取得进展

2,4,6-三硝基甲苯(2,4,6-trinitrotoluene,TNT)和2,4,6-三硝基苯酚(2,4,6-trinitrophenol,TNP)是硝基芳烃类爆炸物的典型代表,其长期积累会导致陆地和水生生态系统的污染,进而对环境和人类健康产生不利影响。因此,实现对TNT和TNP的检测对国家安全、人民生命与财产安全以及环境保护都具有重要意义。光学方法因其灵敏度高、响应快、易于可视化、操作简便等特性而备受关注,其在TNT和TNP中的传感通常是基于能量转移或电子转移产生荧光淬灭响应。然而,大多数的传感材料设计主要聚焦于提升单一TNT或TNP的检测性能,而传感材料结构的调控如何影响TNT和TNP的同时区分识别能力还缺乏系统的研究。因此,能否在识别位点高效利用的基础上,提出一种对TNT和TNP具有高灵敏度、快速、区分识别能力的新型功能化碳化聚合物点(CPDs)设计策略,仍是一个巨大的挑战。

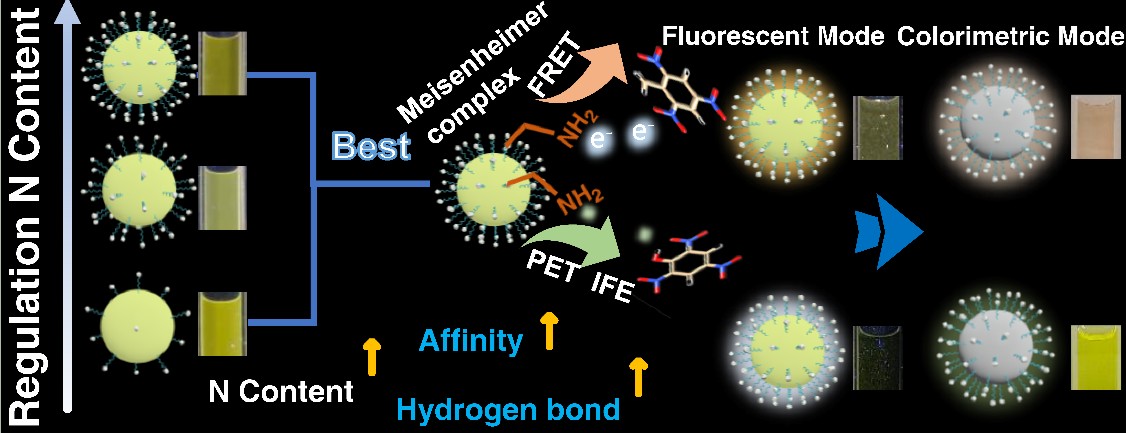

基于此,中国科学院新疆理化技术研究所的痕量化学物质感知团队以含有丰富识别位点胺基的邻苯二胺(OPD)和聚乙烯亚胺(PEI)为前驱体,着眼于探索基于OPD-PEI碳化聚合物点(OPD/PEI CPDs)的TNT和TNP区分识别方案。基于TNT和TNP的强缺电子特性,从影响传感材料与目标物质发生有效分子碰撞的本质出发,提出了通过OPD/PEI CPDs表面胺基种类和密度调控其与目标物质有效碰撞几率和作用势垒的传感材料设计策略。基于OPD/PEI CPDs表面的胺基基团易于与TNT形成Meisenheimer复合物,进而触发从OPD/PEI CPDs到Meisenheimer复合物之间的荧光共振能量转移过程;基于胺基基团能够与TNP中的羟基形成氢键,进而触发从OPD/PEI CPDs到TNP的光诱导电子转移过程,进一步结合TNP自身的黄色吸收与OPD/PEI CPDs荧光发射光谱的重叠所引起的内滤效应,从而引发了对TNT和TNP的不同响应机制。当OPD与PEI的质量比为1:1、表面胺基含量提升至26.06%时,对目标物质具有最优的传感性能。OPD/PEI CPDs对TNT和TNP的荧光检测限低至324 nM、21.08 nM,比色检测限为255 μM、318.6 nM,响应速度<1 s,对其他常见结构类似物、阴/阳离子、日用品等在内的20种干扰物无明显响应。此外,聚焦于TNT和TNP在实际场景中大多以固体形式存在,且在现场检测中其残留量较低难以实现高效识别的问题,提出了兼具分散-氢键锚定OPD/PEI CPDs和高效吸附待测物质以提高分子碰撞效率的纸基薄膜传感材料设计策略,实现了对复杂环境下TNT和TNP固体(pg级别)和气氛(ppm级别)的高灵敏、区分识别,为理性设计CPDs以实现对结构/性质类似危险化学物质的区分识别提供了研究思路。

相关研究以“Carbonized polymer dots for discrimination of 2,4,6-trinitrotoluene and 2,4,6-trinitrophenol”为题发表于Journal of Hazardous Materials,论文第一作者为联合培养硕士研究生乔瑞琪,通讯作者为蔡珍珍副研究员。该工作得到了国家自然科学基金面上项目、新疆维吾尔自治区天山英才-科技创新人才计划、中国科学院青年创新促进会、新疆维吾尔自治区国际科技合作计划、新疆维吾尔自治区天山英才-创新团队计划等项目的资金支持。

OPD/PEI CPDs的设计策略及其比色-荧光双模检测TNT和TNP示意图