新疆理化所在识别位点对位取代基吸电子能力调控检测肼方面取得进展

肼(N2H4)是一种典型的有机胺类化合物,具有剧毒性和污染性,与强氧化剂反应会自燃,长时间暴露在空气中或短时间暴露在高温下会发生爆炸和分解。美国环境保护署、世界卫生组织(WHO)和国际癌症研究机构(IARC)已将N2H4列为B2级危险物质,WHO建议的风险阈值为0.01 mg/L或312 mM。因此,实现对N2H4的快速、可视化、高灵敏检测对国家安全、环境保护及人民安全都具有重要意义。基于激发态分子内质子转移(Excited State Intramolecular Proton Transfer,ESIPT)机制的荧光点亮型探针具有更高的灵敏度,可以消除背景信号和分子碰撞淬灭引起的干扰,在危险化学品可视化检测领域发挥着不可替代的作用。然而,ESIPT基探针的质子给体取代-释放的常用传感机制对结构/性质相似物质难以区分,且其取代基性质的调控如何影响ESIPT触发过程及对目标物质的传感性能仍缺乏系统的研究。

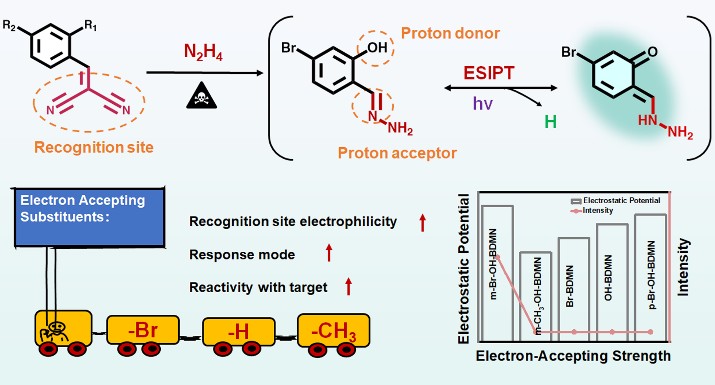

基于此,中国科学院新疆理化技术研究所的痕量化学物质感知团队着眼于探索基于ESIPT传感机制的N2H4特异、荧光点亮识别方案,从影响探针分子与目标物质发生化学反应的动力学和热力学因素出发,基于N2H4本身固有的亲核性,以二氰乙烯基为识别位点,提出了识别位点对位取代基的吸电子能力(-Br>-H>-CH3)和识别位点与质子给体(-OH)相对位置(邻位、间位)调控识别位点反应活性和ESIPT触发能力的探针设计策略。采用克脑文格反应构建了系列具有零背景荧光的二氰乙烯基荧光探针,包括m-Br-OH-BDMN、m-CH3-OH-BDMN、OH-BDMN、Br-BDMN、p-Br-OH-BDMN。研究发现,随着取代基吸电子能力的增强,识别位点的反应活性逐渐增强,且只有当羟基位于识别位点的邻位时,N2H4与二氰乙烯基发生席夫碱反应,进而生成含有质子受体的腙并与质子给体在光激发下触发ESIPT过程,从而实现对N2H4的荧光点亮检测。当识别位点对位取代基为-Br时,探针m-Br-OH-BDMN对N2H4具有最佳检测效果,反应后产生蓝绿色的荧光发射(463 nm),检测限低至0.46 nM(14.72 ng/L),响应时间<1 s,对乙二胺/苯胺/甘氨酸等结构类似物、常见阴/阳离子在内的潜在干扰物均无响应。此外,聚焦于N2H4在实际场景中大多以气体形式存在,且在现场检测中受限于富集难而导致的高效识别难的问题,提出了可高效吸附并富集目标物质以提高分子碰撞效率的硅基多孔传感材料设计策略,该传感材料可在5 s内有效区分N2H4和乙二胺溶液和气氛,且不受其他挥发性气氛的干扰,与滤纸相比,该传感材料对目标物质具有较高的吸附能力,进而增强了其荧光响应信号的可视化程度。

总体而言,本工作中提出的识别位点对位取代基及其与质子给体相对位置协同调控策略为具有零背景荧光的ESIPT基光学探针的理性设计以实现对结构/性质相似干扰物众多的危险化学物质特异识别提供了新思路。

相关研究以“Zero-fluorescence probe for ultrasensitive and specific detection of hydrazine by regulating the electron-accepting strength”为题发表于Analytical Chemistry,新疆大学联合培养硕士研究生肖芳为第一作者,中国科学院新疆理化技术研究所蔡珍珍副研究员、新疆大学化学学院崔银仓高级实验师为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金面上项目、新疆维吾尔自治区天山英才-科技创新人才计划、中国科学院青年创新促进会等项目的资金支持。

识别位点对位取代基吸电子能力调控二氰乙烯基探针构筑策略及响应机制