新疆理化所在氨基功能化纳米UiO-66荧光检测神经毒剂模拟物方面取得研究进展

神经毒剂是一类高毒性有机磷化合物,能够抑制乙酰胆碱酯酶的活性,中断神经脉冲信号的传递,数分钟内即可致人死亡。因此,围绕国民安全及未来国际形势变动可能出现的检测需求,开发针对沙林毒气的快速检测的材料及方法,对人类健康、维护国家稳定和社会安全具有重要的现实意义和战略意义。

现有检测技术存在操作复杂、抗干扰弱等局限,亟需开发高灵敏、高选择性的便携式传感技术。因此,发展具有实时监测能力、纳摩尔级检测限的可视化传感技术及传感材料,已成为化学生物传感领域的前沿研究方向。金属有机框架(metal-organic frameworks,MOFs)因其低密度、高比表面积、结构可设计性及易于功能化等优点,是实现神经毒剂及其模拟物荧光识别的理想探针材料。然而,MOFs固有结晶动力学决定了其通常以粉末状聚集,使其活性位点可及性差、难以加工成型,极大阻碍了其在痕量气体检测领域的实际应用。

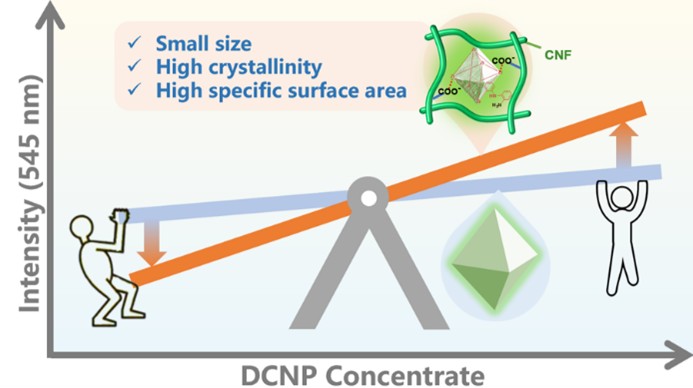

基于此,中国科学院新疆理化技术研究所痕量化学物质感知团队致力于提升MOFs对神经毒剂模拟物氰基磷酸二乙酯(diethyl cyanophosphonate,DCNP)的传感性能,提出了一种通用的可持续策略,即通过羧化纤维素纳米纤维(cellulose nanofibrils ,CNFs)诱导的原位生长方式,构建具有丰富活性反应位点的更小纳米尺寸、自组装成膜的UiO-66。通过邻苯二胺(ortho-phenylenediamine,OPD)功能化,获得氨基活性位点丰富的UiO-66基探针,并对其检测DCNP的性能进行系统研究。同时,结合理论计算,阐明了该探针基于分子内电荷转移(intramolecular charge transfer,ICT)的检测机制,在检测过程中,会产生无色到黄绿色荧光的荧光点亮响应。进一步,基于所得UiO-66基探针独特的荧光性能及CNFs优异的自组装性能,构筑了一种荧光点亮型薄膜传感体系,该体系展现出极低检测限(4.2 nM/0.685 ppb),并对超过21种常见干扰物具有良好的选择性。此外,将UiO-66基探针集成到传感芯片中,用于即时传感气氛DCNP,响应时间可短至1 s,具有出色的灵敏度。目前的均匀分散MOFs材料合成策略有望为可控功能纳米结构的制造提供了新思路,并为实现具有实际应用潜力的高性能化学传感器奠定了基础。

相关研究成果以“Amino-Functionalized Nano-UiO-66 for the Detection of Nerve Agent Analogs”为题发表于ACS Applied Nano Materials,石河子大学联合培养硕士研究生冉梦婷和中国科学院新疆理化所刘亚丽助理研究员为共同第一作者,中国科学院新疆理化所窦新存研究员为通讯作者。该研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家博士后科学基金、中国科学院青促会、新疆天山创新团队、新疆天池博士人才引进等项目资助。

UiO-66基荧光探针结构设计及其高灵敏检测DCNP示意图