新疆理化所在基于探针结构调控提升苯丙胺检测性能方面取得研究进展

毒品苯丙胺主要是通过促进中枢神经系统中多巴胺的释放使人产生欣快体验而具有强成瘾性。由于其存在形式多样,伪装性强,呈现出日益严峻的滥用趋势。因此,开发高效可靠的苯丙胺检测方法对维护生命健康与社会安定具有重要的现实意义。目前,国际上用于苯丙胺检测的技术主要包括电化学法、质谱法、拉曼光谱法、比色法、荧光法等。其中,以化学比色传感与荧光传感为代表的可视化传感技术因具有探针结构易调控、检测结果直观、操作简便等优点已受到广泛关注。目前,毒品苯丙胺的可视化识别机制可分为共价反应识别与非共价作用识别,由单一非共价作用驱动的苯丙胺识别易受到结构类似物的干扰,由共价作用主导的苯丙胺识别响应速率受限于化学键的断裂与新生。因此,复杂场景中痕量苯丙胺可视化传感的识别特异性、响应速度等方面仍有待提升。

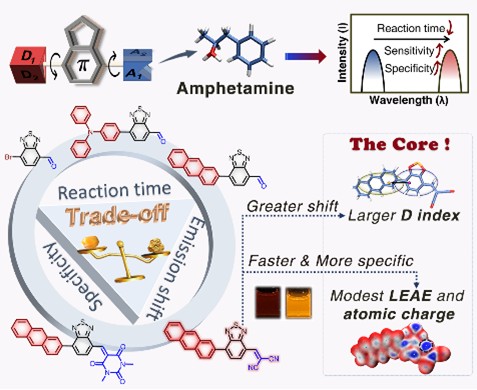

针对毒品苯丙胺现场可视化检测性能全面提升的需求,中国科学院新疆理化技术研究所痕量化学物质感知团队基于苯丙胺特征伯胺基团与探针缺电子位点间的亲核反应,提出基于给/吸电子基调控的可视化探针分子设计策略,实现了苯丙胺响应时间与可视化响应效果的同步提升,揭示了苯丙胺响应时间与识别位点处亲电性及正电荷数目的正相关性,以及反应前后波长偏移与分子内电荷转移距离变化之间的正相关性,获得了对苯丙胺具有快速和高特异识别、显著可视化响应效果的传感探针体系。将探针负载于多孔聚合物基底,基于分子聚集效应实现了可视化响应灵敏度与响应速度的进一步提升,裸眼检测限低至0.1 mM,响应时间低至1 min,并可有效将苯丙胺与其它14种常见毒品及部分胺类衍生物区分识别,且成功应用于实际尿液与污水样品中苯丙胺的定性/半定量分析。本研究首次报道了多重传感性能之间的trade-off效应,即反应活性与反应前后波长偏移间的trade-off效应,反应速度与识别特异性间的trade-off效应,并进一步揭示了探针分子结构调控对传感性能的影响机制,有望为基于可视化探针结构调控实现传感性能综合提升的研究提供理论和实验基础,并为面向痕量物质可视化检测的探针设计提供借鉴。

相关研究成果以“Highly Sensitive,Specific,and Fast Fluorescent Sensing of Amphetamine via Structural Regulation ”为题发表于ACS Sensors,中国科学院新疆理化技术研究所博士研究生曹思凡为第一作者,新疆理化所窦新存研究员、刘媛研究员及南开大学郭东升教授为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、新疆维吾尔自治区重点研发计划、天山创新团队及“天池英才”计划等项目的资助。

基于探针结构调控提升苯丙胺可视化检测性能的示意图